A cada setenta e seis anos, mais ou menos, o cometa Halley é avistado, com sorte – ou azar, dependendo do grau de paranoia apocalíptica de cada um – nos céus carbônicos de nosso rincão esquecido do universo. Em março de 1986, o marketing novelístico-cosmológico havia realizado – sem esforços tão grandes – a façanha de convencer a quase todo o Brasil de que no começo daquele mês bastaria abrir a janela e olhar para o alto, que lá estaria ele, rastejando em velocidades siderais seu paninho de gases, alegre, saudando a obtusidade de nossos mesquinhos interesses. Para as crianças, a situação beirava o terrorismo emocional. Os Trapalhões tinham acabado de lançar um filme – Os Trapalhões no rabo do cometa – que foi um monumental fracasso, mas que insistiam em anunciar como a supernova do século (eu sei: eu estive lá!). No programa Balão Mágico, inventaram um diabo de um elefante de metal com luzes piscantes que aparecia todo dia para afrontar a mente perversa das crianças com dicas de higiene e moralidade – como se já não bastasse aquela cruza de lobisomem com elefantíase escrotal a que deram o magistral nome de Fofão. Para piorar as coisas, ele foi batizado como Halleyfante, em homenagem igualmente perversa ao já arrependido cometa, e chamaram o Roupa Nova para cantar sua canção-tema. Ou seja, uma carnificina. Resultado: quando a poluição, a interferência da luminosidade da Via Láctea e a preguiça de ter de acordar de madrugada para contemplar sua imagem mais acessível nos convenceram de que não veríamos aquele pedaço de pedra tropeçando universo afora, algo de fundamental já tinha sido alterado em nós. O cometa Halley jogou na nossa cara, de longe e sem piedade, que somos os palhaços mais patéticos do universo – afinal, uma bela lição: quem precisa de Nietzsche quando se tem Halleyfante?

No entanto, como sabe qualquer um que se interessa por literatura, é obrigado a frequentar seminários e colóquios de especialistas nos mais variados assuntos ou simplesmente abre os olhos pela manhã, não aprendemos essa lição. Continuamos nos comportando como se o universo nos enviasse periodicamente sinais de sua admiração, cartas de amor perfumadas com promessas de que, sim!, estamos em um camarote vip para a observação de eventos cósmicos que se deixam medir voluntariamente pelo nosso interesse. Trata-se, sem dúvidas, de um delírio similar àquele de que, segundo a anedota relativamente misógina – historicamente errada, mas politicamente precisa – sofria Dona Maria I, que, ao chegar no Brasil acompanhando o longo cortejo de abutres encabeçados por D. João VI, parece ter acreditado que ainda estava em Portugal. O mundo do mercado de letras é pródigo em Joões e Marias.

Tomem o exemplo da ideia mais disseminada, mais confirmada segundo as regras do mercado editorial, mais repetida através dos anos de experiência de grandes profissionais, presente, não por acaso, como princípio orientador da mais rasteira pedagogia: a de que livros difíceis não chegam às mentes do grande público. Tenho notícias de raros heroísmos de editores – e, principalmente mulheres editoras – que tiveram de assinar contratos com o próprio sangue para que se publicasse uma Hilda Hilst, um Beckett ou um Joyce, e que pagaram caro por isso. Agora não confundam: as regras do mercado não se orientam segundo princípios ou sobre bases empíricas: elas são um projeto de perpetuação de poder. Mesmo, e principalmente, as mais descoladinhas, as recentemente convertidas ao pós-colonialismo de farmácia, as que mantêm em seus catálogos certas abominações anti-cotas, cripto-sionistas e PSDBistas. Mas as editoras precisam viver, dirão! Certamente, mas não estou aqui para impedí-las disso. Apenas para jogar-lhes nas carinhas branquinhas que elas não me enganam. Podem me chamar de Halley.

Dêem um Faulkner ou uma Pizarnik nas mãos de uma alma que pode amar a literatura, mas não está curtida no vinagre violento das feiras de livros – alguém, que, afinal, possa se aproximar de um livro como quem vai comer uma manga sem usar facas. Tenho a absoluta convicção de que essa pessoa não só será capaz de destravar portas fechadas do texto, antes mantidas em seu silêncio diante da sagacidade dos especialistas, mas inventará sua própria leitura.A obviedade que pesaria contra esse meu delírio é que se trata de figura mítica, se não caricatural: simplesmente não existe ninguém que não tenha sido afetado pela propaganda que insiste em nos dizer o quão geniais são os romances-de-formação da classe média dos anos 1980 e 1990 embrulhados com referências da cultura pop nacional e envernizados com o mínimo possível de experimentalismo narrativo (nunca excessivo para não infartar o coraçãozinho lexical do leitor de clarices e caios). Não nego, mas figuras míticas desse tipo têm o direito político de existir – caso contrário, nossa mitologia continuará sendo colonizada pelas forças fascistas que deram um sentido perverso ao temo Mito. Se as editoras querem, de fato, assumir a vocação de resistência que elas se autoatribuem – e muitas delas, como a GLAC, a sobinfluência, a n-1, a cultura e barbárie e tantas outras, mesmo com certos problemas, conseguem fazer isso – elas precisam tomar um pouco da taça do veneno da autodestruição. Porque a literatura também é esse fogo-fátuo corrosivo, e não adianta vestir luvas diante dela. Não há messianismo nenhum nisso.

Apenas por uma questão de conforto argumentativo, vamos chamar esse leitor ideal de pobre. Uso esse termo não apenas porque o preço do livro no Brasil – não por decisão das editoras, claro – é um acinte dos mais ultrajantes. Mas porque é ele que a maior escritora da língua portuguesa, a Maria Gabriela Llansol, solicitava para falar de uma certa recusa vertiginosa do Poder: “ter muito que querer e nada onde mandar (...) porque, insisto, os caminhos da prata e do mando já não passam por aqui” (Lisboaleipzig II). Quem entende que nisso não há nenhum romantismo, mas um arraigado pragmatismo político, entrará no Reino dos Céus. Ora, ocorre que esse pobre, e não os editores espertinhos da Vila Madalena, nem os professores carcomidos por seus cânones, são os únicos capazes de bater com a frase, com a palavra, com a letra no chão até fazê-la sangrar. Recentemente, me coloquei em estado de realfabetização para entender o que há de grandioso e interessante na escrita da Carolina de Jesus. Ainda estou nas primeiras letras, mas procuro me vigiar constantemente para não reproduzir nem o esnobismo dos que apontam as imitações sem sucesso de sua escrita, nem a benevolência colonial dos que querem fazê-la falar – frequentemente fracasso. É difícil: a língua de Carolina de Jesus está enrolada em muitos códigos e muitos códices, todos esfarrapados, e, para quem não quer se demorar em construir uma escuta, tudo pode parecer apenas resto, resíduo. Para me restringir a um exemplo muito limitado, peço que pensem no modo com ela escreve a palavra HORRORISADA, assim mesmo, com S, deixado acertadamente intocada na edição da Companhia das Letras. Quando o Derrida escreve différance, ou quando o Viveiros de Castro, no limite entre a antropologia e um livro de piadas do Ary Toledo (que eu amo), propõe diferonça, o aplauso é quase unânime. Os burocratas do departamento de vigilância psicológica da crítica literária se apressam em me enviar um memorando, lembrando que a questão sempre se reduz às intencionalidades. Carolina não teria escrito assim porque o desejava, mas porque era pobre e insuficientemente letrada. Ora, a intenção não passa de um dispositivo de explicação barato para amarrar o sentido selvagem da literatura. Ninguém escreve porque quer. No limite, ninguém escreve. Eis a força disruptiva da letra S de Carolina.

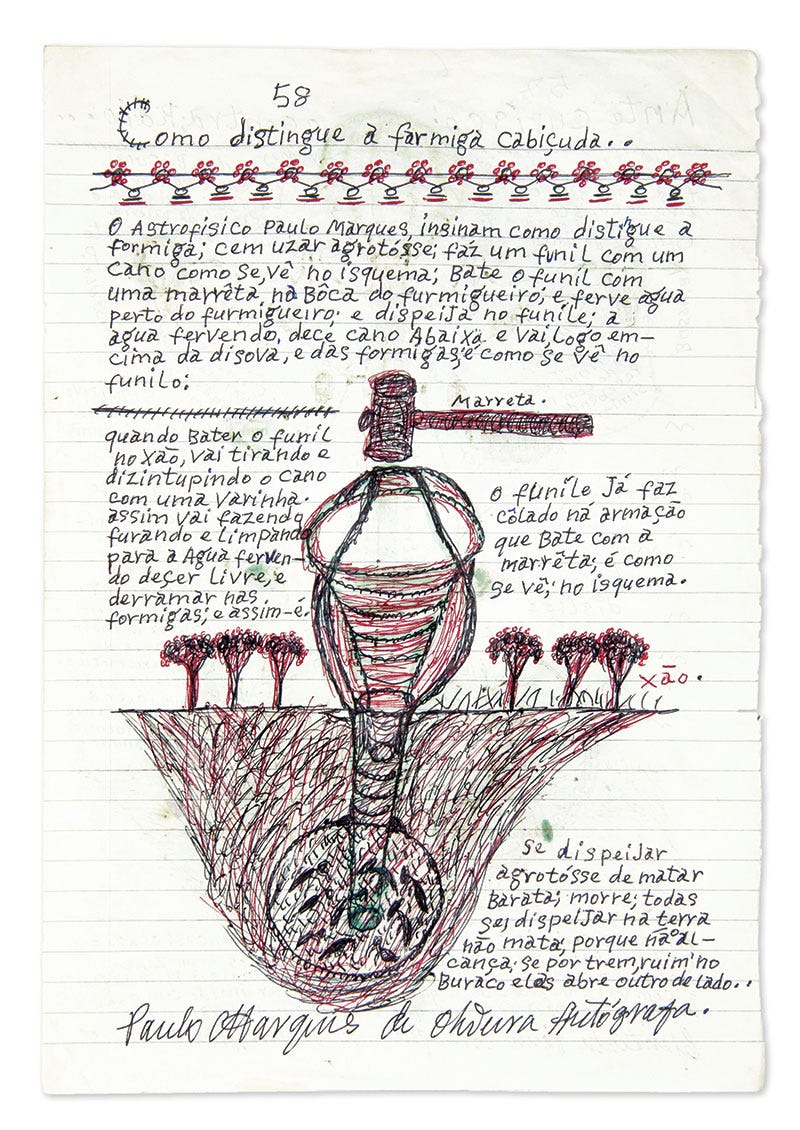

Evidentemente, me incluo no rol dos larápios. O título que dei a esse texto foi roubado por mim de um autor que, provavelmente, pouca gente conhece: o astrofísico, teólogo e prefulgenciado, cientista Paulo Marques de Oliveira, morador do Vale do Jequitinhonha. Todos esses títulos foram autoatribuídos, mas isso em nada lhes subtrai em precisão. Paulo aparece em um documentário poético de 2001, dirigido por Beto Magalhães, Cao Guimarães, Lucas Bambozzi, intitulado O fim do sem fim, onde se entrevista uma série de indivíduos no interior do Brasil cujas profissões já se encontram em extinção (tem no YouTube e vale muito a pena). Paulo passa muitos de seus dias escrevendo em um conjunto de folhas arrancadas de um caderno, que comporiam, segundo o autor, o maior livro da história da humanidade. Em 2011, a editora Vereda, de Belo Horizonte, publicou um livro compilando muitas dessas páginas, cuidadosamente caligrafadas e desenhadas a caneta esferográfica – como ele lembra no documentário, a pena que veio para durar para sempre – preta, azul e vermelha, onde podemos encontrar as mais diversas teorias cosmológicas, soluções para a barragem de rios, teorias geométricas, astronômicas e biológicas. Deram-lhe o título Ô fim do cem, fim..., partindo de uma expressão recorrente nesse material.

É, de longe, uma das coisas mais lindas e mais complexas que já li. Especialmente essa passagem, que envergonha o mais ambicioso dos Plotinos: “Veija-se só. Aqui dentro da minha mão feixada está todo universo da ôca; e no centro da ôca está a bateria idráulica com todos os seres viventes; tantos os seléstes como os terrestres, e na bateria idráulica; tem um poção; fundo; o poção fundo o povo xamam de mar, ou ossiano; e assim todas as coisas que eziste o, astrofísico Paulo marques de oliveira vê pelo olho do pemsamento; tudo que eziste dentro da minha mão feixada =; e aqui, por fora da minha mão é, o fim do cem fim. nada ronpe; é intregue ao esquecimento a vida é só dentro da ôca por nome de universo. e assim é.” A exigência de levarmos a sério, sem condescendências e sem simplificações, todas as variantes lexicais do texto é formulada pelo próprio Paulo em uma passagem do documentário de 2001, quando, comentando a escrita de seu livro, diz, em recitação litúrgica: “Essa é a história do Brasil contada no poliglotismo da lexicografia da língua portuguesa”. Veija-se só: os grandes editores e nós aqui, de bocas abertas e bandeirolas estendidas, basbaques com a testa virada para o céu esperando um cometa, enquanto outro, bem prateado, queimava as ervas de nossos quintais.